El Futuro del Aprendizaje: Potenciando la Educación con Gemini y Google for Education

La educación está en constante evolución, y la integración de la inteligencia artificial (IA) emerge como un motor transformador. En este panorama, Gemini, el modelo de IA de Google, junto con las robustas licencias de Google for Education, ofrece un potencial sin precedentes para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Pero, ¿cuáles son los beneficios tangibles, los casos de éxito y el alcance real de esta sinergia?

Gemini en el Aula: Más Allá de la Información

La IA ha dejado de ser una novedad para convertirse en una herramienta práctica. Gemini, con su capacidad para comprender, razonar, resumir y generar contenido, puede ser un aliado invaluable en el entorno educativo:

-

Personalización del Aprendizaje: Gemini puede adaptar el contenido y los ejercicios a las necesidades individuales de cada estudiante, identificando sus fortalezas y áreas de mejora. Esto permite un aprendizaje verdaderamente diferenciado, donde cada alumno avanza a su propio ritmo.

-

Asistencia Inteligente para Docentes: Los profesores pueden utilizar Gemini para generar ideas para planes de lección, crear materiales didácticos atractivos, diseñar evaluaciones innovadoras o incluso para resumir lecturas extensas, liberando tiempo valioso para la interacción directa con los estudiantes.

-

Fomento de la Creatividad y el Pensamiento Crítico: Gemini puede servir como un catalizador para la creatividad, ayudando a los estudiantes a explorar ideas, generar borradores para proyectos o incluso simular escenarios complejos para el pensamiento crítico.

-

Acceso a Información Simplificada y Contextualizada: La capacidad de Gemini para procesar y sintetizar grandes volúmenes de información puede ayudar a los estudiantes a comprender conceptos complejos de manera más sencilla y contextualizada, haciendo el aprendizaje más accesible.

-

Desarrollo de Habilidades del Siglo XXI: Integrar herramientas de IA como Gemini en el currículo prepara a los estudiantes para un futuro donde la interacción con la inteligencia artificial será una habilidad fundamental en el ámbito laboral y personal.

Las Licencias de Google for Education: La Base para una Integración Exitosa

Las licencias de Google for Education (Education Standard, Teaching and Learning Upgrade y Education Plus) son mucho más que un paquete de herramientas; son la infraestructura que permite una integración de la IA robusta y segura:

-

Seguridad y Privacidad: Las licencias garantizan un entorno digital seguro y privado para estudiantes y docentes, cumpliendo con las normativas de protección de datos.

-

Administración Centralizada: Permiten a las instituciones educativas gestionar de manera eficiente las cuentas de usuario, dispositivos y aplicaciones, facilitando el despliegue de nuevas herramientas.

-

Funcionalidades Avanzadas: Proporcionan acceso a funciones premium de Google Workspace for Education, como mayor almacenamiento, herramientas de análisis de datos, controles avanzados de comunicación y la integración perfecta con Gemini. Estas funcionalidades son cruciales para aprovechar al máximo el potencial de la IA.

-

Soporte Técnico y Capacitación: Las licencias incluyen acceso a soporte técnico especializado y recursos de capacitación, fundamentales para una adopción exitosa de nuevas tecnologías.

Estadísticas Prometedoras

La integración de la IA en la educación ya está mostrando resultados impactantes en diversas partes del mundo:

-

Mejora del Rendimiento Académico: Escuelas que han implementado herramientas de IA personalizadas reportan mejoras en el rendimiento estudiantil. Un estudio de la Universidad de Stanford indicó que el uso de plataformas de aprendizaje adaptativo, potenciadas por IA, puede aumentar los puntajes de los estudiantes en un promedio de 0.3 a 0.5 desviaciones estándar, lo que se traduce en mejoras significativas en el aprendizaje.

-

Aumento de la Eficiencia Docente: Un informe de Deloitte proyecta que las herramientas de IA podrían automatizar hasta el 20% de las tareas administrativas de los docentes, permitiéndoles dedicar más tiempo a la enseñanza y la interacción con los alumnos.

-

Mayor Engagement Estudiantil: Las experiencias de aprendizaje interactivas y personalizadas que ofrece la IA han demostrado aumentar la participación y motivación de los estudiantes. Escuelas en Finlandia y Estonia, pioneras en la integración de tecnología educativa, reportan un mayor interés de los estudiantes en materias STEM gracias a simulaciones y tutorías impulsadas por IA.

-

Ampliación del Acceso Educativo: La IA puede ayudar a superar barreras geográficas y socioeconómicas, ofreciendo recursos educativos de alta calidad a estudiantes en áreas remotas o con necesidades especiales.

El Alcance del Futuro

La integración de Gemini y Google for Education no es solo una tendencia; es el camino hacia una transformación profunda:

-

Un Aprendizaje Más Equitativo: La IA tiene el potencial de democratizar el acceso a una educación de calidad, brindando oportunidades de aprendizaje personalizado a todos los estudiantes, independientemente de su contexto.

-

Desarrollo de Habilidades del Futuro: Prepara a los estudiantes para un mercado laboral en constante cambio, donde la adaptabilidad, la resolución de problemas complejos y la colaboración con IA serán cruciales.

-

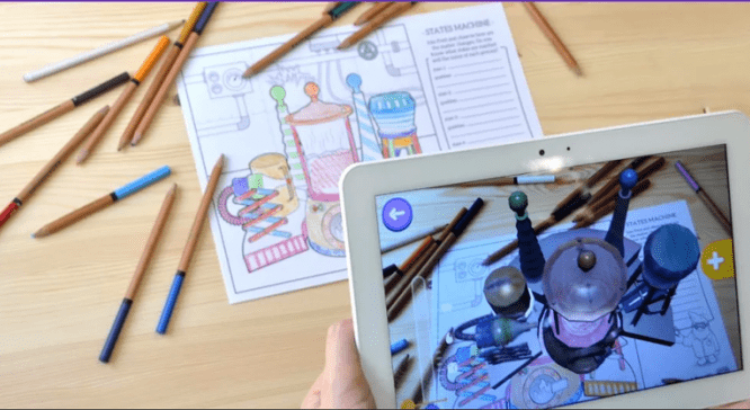

Innovación Continua: La IA es un campo en constante evolución. La integración de Gemini abre las puertas a futuras innovaciones en el aprendizaje, desde entornos de realidad virtual asistidos por IA hasta tutores personales aún más sofisticados.

-

Un Rol Cambiante para el Docente: Lejos de reemplazar a los educadores, la IA los empodera, liberándolos de tareas repetitivas para que puedan enfocarse en el pensamiento crítico, la tutoría emocional y la inspiración.

Talvez te interese: “Google y las IAs”

Sin embargo, es importante abordar este proceso con una visión objetiva:

-

Desafíos Éticos y de Privacidad: Es fundamental garantizar que el uso de la IA sea ético, transparente y que proteja la privacidad de los datos de los estudiantes. Las políticas de Google for Education están diseñadas con este fin.

-

Capacitación Docente: La adopción exitosa requiere una inversión significativa en la capacitación de los docentes para que puedan aprovechar al máximo estas herramientas.

-

Brecha Digital: Es vital asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología necesaria para participar en este nuevo paradigma educativo.

¡Inicia la Transformación con Inspire Education Latin America!

La integración de Gemini y las licencias de Google for Education es un paso estratégico y fundamental para cualquier institución educativa que aspire a ofrecer una educación de vanguardia. Sin embargo, sabemos que iniciar este proceso puede parecer desafiante.

Es por eso que Inspire Education Latin America es el partner ideal para tu colegio. Con una vasta experiencia en la implementación de soluciones tecnológicas educativas de Google, Inspire Education Latin America ofrece:

-

Asesoramiento Especializado: Te guiarán en la selección de las licencias de Google for Education más adecuadas para tus necesidades.

-

Implementación Profesional: Asegurarán una integración fluida y eficiente de Gemini y las herramientas de Google en tu infraestructura existente.

-

Capacitación Integral: Ofrecerán programas de capacitación personalizados para docentes y personal administrativo, garantizando que todos dominen el uso de estas poderosas herramientas.

-

Soporte Continuo: Estarán contigo en cada paso del camino, brindando soporte técnico y pedagógico para asegurar el éxito a largo plazo.

No dejes que tu institución se quede atrás. El futuro del aprendizaje está aquí, y con la guía experta de Inspire Education Latin America, tu colegio puede liderar el camino en la integración de la inteligencia artificial para una educación más inteligente, personalizada y efectiva.